|

|

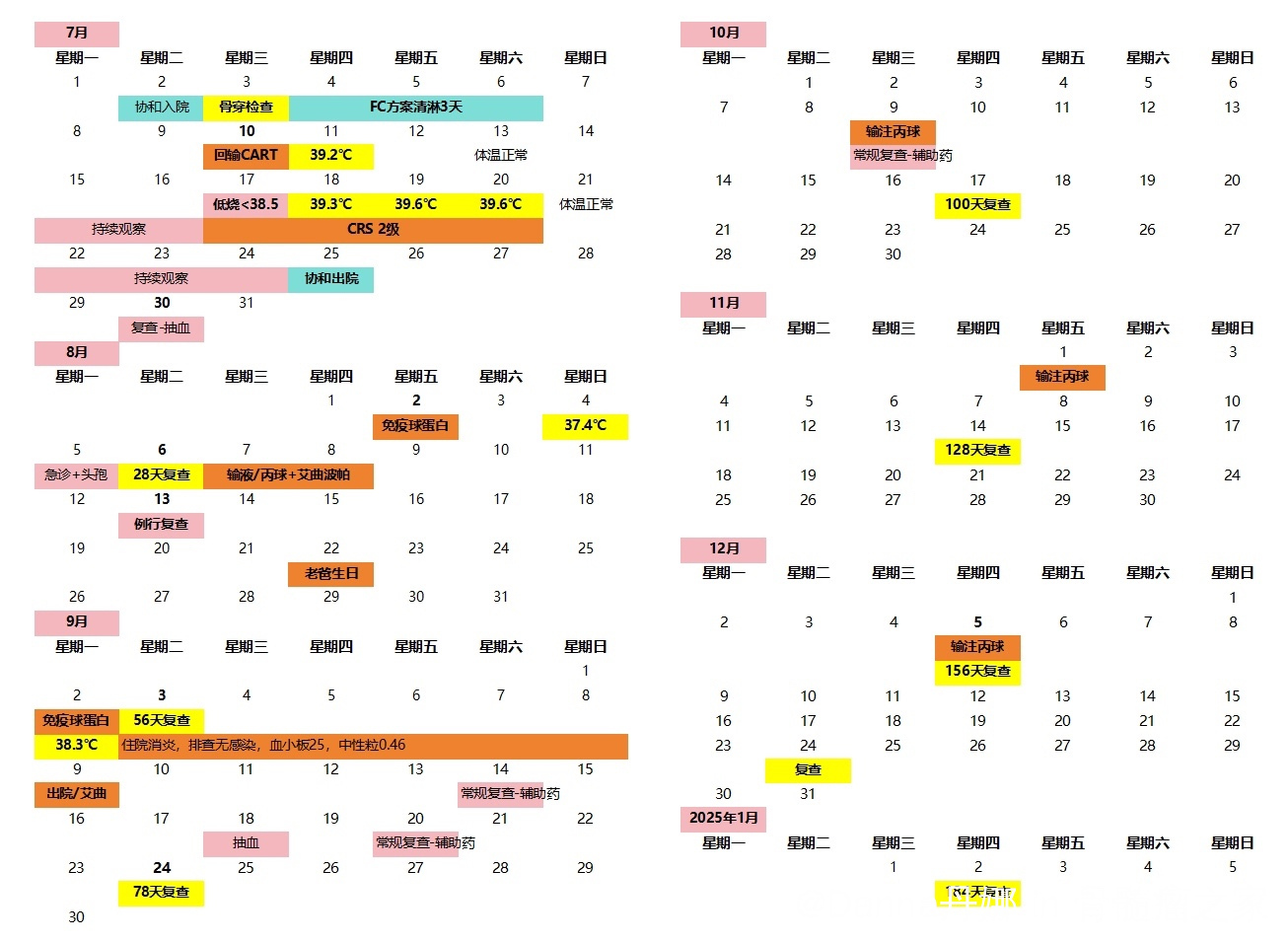

2024年,日历一页页翻过,

时间如同流水般悄然流逝,

却记录着一段不同寻常的旅程

——老爸的MM“战斗”日记!

一、治疗背景与复发

父亲(63岁)于2024年4月因多发性骨髓瘤复发(原方案:达雷妥尤单抗+伊沙佐米+地塞米松)面临治疗选择。复发时骨穿浆细胞比例达37%,提示疾病进展需调整方案。

二、关键决策节点:商业CAR-T vs. 临床试验

1. 商业CAR-T的局限

- 驯鹿CAR-T不在百万医疗险外购药清单,需符合“三线治疗失败”适应症。

- 痛点:治疗线数评估模糊,导致决策困难。

2. 临床试验的转机

上海长征医院尝试:推荐科济BCMA CAR-T临床试验,但因评估为“二线进展”(不符合严格入组标准)被拒。

福建协和医院突破:

- 乙肝病毒DNA拷贝数正常,协商成功,争取入组机会。

- 入选传奇生物BCMA CAR-T临床试验补录(严格筛选),成为关键转折点。

三、CAR-T治疗全流程与风险应对

1. 治疗时间线

- 5月:淋巴细胞采集; 桥接方案

- 6-7月:CAR-T细胞制备(6周);

- 7月10日:回输CAR-T细胞。

2. 副作用管理

- CRS(细胞因子释放综合征):回输后7-10天持续高烧(40℃),经对症控制平稳;

- 长期血象波动:血小板维持70左右,低丙种球蛋白血症需每月输注丙球(20g/月)。

3. 疗效评估

- 从1-2个月时评估VGPR到完全缓解(CR):骨髓瘤相关指标清零,无后续用药需求;

- 生活质量:恢复日常活动(钓鱼、每日步行万步),接近正常生活。

四、经验总结与建议

1. 临床试验的潜在价值

- 严格筛选≠无望,需主动沟通个体化条件(如协和医院对乙肝状态的灵活评估)。

- 关注补录机会,部分试验因进度或样本需求可能放宽入组。

2. 保险与费用规划

- 提前确认商业险覆盖范围,明确“三线治疗”定义(必要时寻求主治医生书面证明);

- 外购药清单动态更新,可联系保险公司补充谈判。

3. 治疗线数评估

- 建议在复发时由多学科团队(MDT)明确治疗史分层,避免因定义模糊错失机会。

4. CAR-T治疗注意事项

- 副作用窗口期(尤其是CRS和血象波动)需密切监测;

- 长期免疫支持(如丙球输注)对预防感染至关重要。

五、反思与感恩

迷茫中的坚持:从上海受挫到福州破局,体现多方咨询与不放弃的价值。

- 医疗团队协作:协和医院对乙肝问题的灵活处理、战主任的专业推荐为成功核心。

- CAR-T疗法的突破性:尽管过程波折,最终实现深度缓解,印证新技术对难治患者的潜力。

结语

父亲的经历既是医学进步的缩影,也提示患者家庭需兼具战略耐心与主动行动。未来将持续关注CAR-T长期疗效及骨髓瘤领域新进展,为潜在挑战未雨绸缪。

|

|